德蘭兒童中心從民國53年至80年經歷三次的轉換,由「女青年技藝發展中心」到「小兒痲痺服務中心」到現在的「德蘭兒童中心」,皆為因應社會變遷之需求提供無助的兒童一個可以安心健康成長的家,嘉惠肢障和孤苦的兒童。

程神父引用「德蘭」的名字,是因為德蘭5歲那年(1877年),她心愛的母親因病過世,在德蘭幼小的年齡中,接受了生命的打擊與挑戰。成立德蘭小兒痲痺服務中心的當時,也收容了家庭變故的孩子,程神父希望聖女小德蘭的遭遇,能給予家庭變故的孩子們安慰支持與鼓勵。

▲協會夥伴(中)與德蘭兒童中心修女合影

孩子可以暫時不堅強,也能放心長大

德蘭目前安置國小到高二的孩子共23位,分別是13位國小生+8位國中生+2高中生全都是女孩,依年齡與自理能力分為四個小家:兩個國小家、一個國中家,以及一個「自立家」。國一的孩子只要願意挑戰,就可以申請進自立家,從三餐開始自己打理!同齡家活動好安排,一起念書、一起吐槽功課難度,誰沒寫作業會被其他人「友善監督」,竟然也形成一種奇妙的戰友感。

▲德蘭依年齡與自理能力分為四個小家

其他小家的孩子則有「家老師」陪伴照顧,不過每個孩子都有自己的任務與生活節奏——有人忙著寫作業、有人晚自習、有人在默默規劃下次暑假旅行存錢計畫。有趣的是,孩子會自己存零用錢,真的在暑假規劃出去玩,家園只要幫忙看行程跟安全,旅行社的角色由孩子慢慢摸索學習!

當天拜訪家園,還被孩子們熱情活力「包圍」,在參觀時,小編跟著孩子們走訪院區裡的各個角落,「那邊是園藝區!還有情緒調節室~不開心就去那邊冷靜一下!」孩子說得雲淡風輕,小編感受到的是德蘭讓孩子可以暫時不堅強,也能放心長大。孩子繼續介紹,像是在參加導覽比賽非常專業,聽得小編邊笑邊跟上腳步~

▲德蘭兒童中心情緒調節室

課輔的難、孩子的特別,需要的是「一直在」

德蘭最重視的其中一件事,就是學習輔導。孩子們每天晚上固定晚自習,有課輔老師與志工陪讀,但修女和林督導提到一件心酸又無奈的小故事,曾經有位課輔老師剛來第三天就打退堂鼓,說實在帶不動。中心耐心溝通後,他答應再試三個月,最後仍因孩子的特殊性以及看不到成效而離開。「孩子不是不學習,只是需要時間建立信任、找到方法。教育真的沒辦法快打或速成。」能聽得出修女及督導在分享時的無奈,但更多的是堅持!孩子真的需要長時間被陪伴,教育要慢慢來,不然只會越跑越喘。

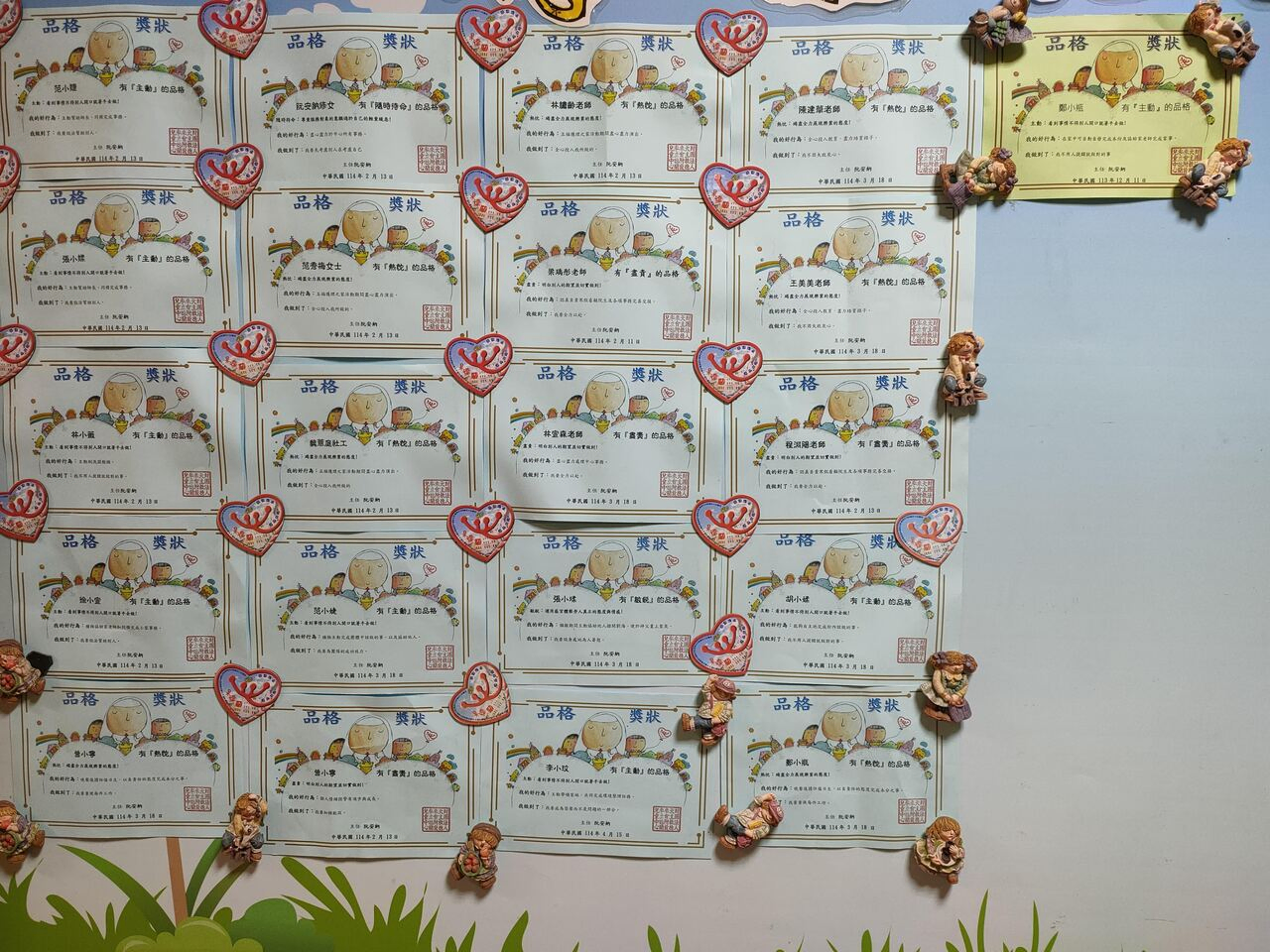

▲布告欄上有孩子與工作夥伴的品格獎狀

德蘭希望招募更多課輔志工、教保員與生輔員,不是因為人手不足而喊苦,而是因為「想給孩子的很多,但靠現有人力真的生不出來。」除了人力,家園當前最大的需求也包含漏水修繕,人跟空間都需要支持。

▲家園當前最大的需求也包含漏水修繕

綠蔓園:是一塊土地,更是一個未來

今年9/27,德蘭為「綠蔓園」舉行動土祈福典禮,這是一塊在家園後方、正默默長出夢想的空地。計畫要打造結合自然、人文與永續的複合空間,提供園藝療癒、親子共融活動,還想經營一間友善餐廳,讓孩子學技能、也讓社區走進來,儀式在溫馨祥和的氣氛中順利圓滿完成,等家寶寶協會也榮幸受邀參與這場充滿祝福與意義的典禮!德蘭夥伴分享綠蔓園承載著對未來的期許,將打造一處共享、共學、共融的友善空間,盼能秉持初衷,穩健前行,為社會帶來更多正向影響,感謝所有參與者的祝福與陪伴,也誠摯邀請大家持續關注綠蔓園的進展,一同見證這段充滿希望的旅程,很開心和大家在德蘭的每一次相遇~

▲德蘭為「綠蔓園」舉行動土祈福典禮(圖片來源:德蘭兒童中心)

修女也向小編坦言:「募資很不容易,因為捐款人看不到現成的東西或回饋,比較不容易捐。」她不是抱怨,是怕這個承載希望的空間還沒來得及發芽,就被現實澆熄。

綠蔓園不只是一塊地,它是一個「我們可以一起試試看」的邀請,小編眼裡的德蘭,是個有韌性也會撒嬌的大家庭,從孩子寫給安納修女的卡片中看得出滿滿的溫暖,相信孩子享受一次性的掌聲之外,更期待的是陪伴。願綠蔓園順利發芽,願德蘭的孩子在每一次種下的希望裡,看見自己的可能!等家寶寶協會也會繼續陪伴一起長出力量~

▲孩子在動土典禮中表演管樂(圖片來源:德蘭兒童中心)

你可能也有興趣...

【來自異鄉的守護】山城裡的德蘭兒童中心/Baby/ArticleDetail/6562/

用一個家,守護另一個家:伯大尼兒少家庭基金會|育幼院拜訪日記

/Baby/ArticleDetail/8232/

全台育幼院名單&最新需求:幫助弱勢孩童,公益捐款、捐贈物資、志工招募

/Baby/ArticleDetail/6175